初めに

「映画国宝」と「歌舞伎豆知識」の関係を簡潔に説明

映画『国宝』を観る前に歌舞伎の基礎知識を身につけておくと、作品の魅力が格段に深まります。なぜなら、この映画は歌舞伎役者の世界を舞台にした物語であり、歌舞伎特有の技法や文化的背景が随所に織り込まれているからです。

歌舞伎の「見得」や「隈取」、華やかな衣装に込められた意味を知っていれば、映画の登場人物たちの心情や行動の背景がより鮮明に見えてきます。舞台裏の師弟関係や、芸を極めることへの執念といった歌舞伎界独特の文化も、事前知識があることで一層リアルに感じられるでしょう。

つまり、映画『国宝』は単なるエンターテインメント作品を超えて、日本の伝統芸能への扉を開く絶好の機会となります。映画鑑賞と歌舞伎学習を組み合わせることで、400年続く芸能の奥深さを現代的な視点で楽しく学べるのです。

「映画と伝統文化のつながり」を理解する

現代の映画は、古典芸能と私たちを結ぶ架け橋として重要な役割を担っています。映画『国宝』はその代表例で、歌舞伎という400年の歴史を持つ伝統芸能を、現代の観客にとって親しみやすい形で表現しています。

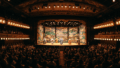

映画の最大の強みは、舞台では見えない世界まで映し出せることです。歌舞伎座に足を運ぶ機会がない人でも、映像を通じて役者の細やかな表情変化や舞台裏の師弟関係、芸への献身的な姿勢を間近で体感できます。カメラワークにより、観客席からは見えない角度での演技や、準備過程での緊張感まで伝わってくるのです。

ここで歌舞伎の基礎知識が活きてきます。隈取の色が持つ意味や、見得のタイミングに込められた演出意図を理解していれば、映画の各シーンがより豊かな物語として心に響きます。単なる娯楽作品から、日本文化の深淵を覗く体験へと変わるのです。

特に注目すべきは、映画が持つ国境を越えた影響力です。字幕や吹き替えを通じて、世界中の人々が日本の伝統文化に触れることができます。これにより、歌舞伎は国内の愛好家だけでなく、グローバルな文化資産としての価値も高まっています。

映画『国宝』と歌舞伎豆知識の組み合わせは、伝統文化の継承において理想的なモデルといえるでしょう。古典の精神を保ちながら現代的な表現で伝える――これこそが、文化を未来へと繋ぐ最も効果的な方法なのです。

映画『国宝』とは?あらすじと基本情報

2025年最大の話題作として注目を集める映画『国宝』は、歌舞伎界を舞台にした人間ドラマです。吉沢亮が歌舞伎役者に扮し、芸の世界で生きる人々の情熱と苦悩を繊細に描き出しています。

物語の核心は、伝統を守りながらも新しい表現を模索する役者たちの心の軌跡にあります。師匠から弟子へと受け継がれる技と心、そして個人の創造性との間で揺れる葛藤が、歌舞伎という舞台装置を通じて鮮やかに表現されています。観客は役者の視点から、400年続く芸能の重みと現代への適応という課題を追体験することになります。

李相日監督による丁寧な演出は、歌舞伎の型の美しさと同時に、それを支える人間の生々しい感情を捉えています。舞台上の華やかさの陰にある努力、挫折、そして芸への純粋な愛情が、映像を通じて観客の心に直接語りかけてきます。

この映画を観ることで、歌舞伎を知らない人でも日本の伝統文化の奥深さに触れることができます。同時に、歌舞伎の基礎知識があれば、映画の細部に込められた演出意図や役者の表現技法をより深く理解し、作品の真の魅力を味わえるでしょう。

映画『国宝』は、エンターテインメントとしての面白さと文化的価値を両立させた、まさに現代における文化継承の理想形といえる作品です。

映画『国宝』の概要(公開日・監督・キャスト)

基本情報

- 公開日:2025年6月6日(金)

- 監督:李相日

- 脚本:奥寺佐渡子

- 原作:吉田修一「国宝」

- 配給:東宝

主要キャスト

主演

- 吉沢亮 (立花喜久雄役)

- 横浜流星 (花井俊介役)

共演

- 高畑充希

- 寺島しのぶ

- 森七菜

- 三浦貴大

- 永瀬正敏

- 渡辺謙

- 田中泯

作品の特徴

任侠の一門に生まれた喜久雄が抗争で父親を亡くし、上方歌舞伎名門の当主・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界で御曹司・俊介とライバル関係を築きながら成長していく 物語です。

米アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品 にも選ばれており、国際的にも高く評価されている作品です。

なぜ「歌舞伎」がテーマになっているのか

映画『国宝』で歌舞伎がテーマに選ばれた理由は、主に以下の点にあります:

原作の設定 吉田修一の原作小説『国宝』が元々歌舞伎界を舞台にした物語であり、芸の継承と人間ドラマを描くのに歌舞伎の世界が最適だったためです。

日本文化の象徴性 歌舞伎は400年の歴史を持つ日本の代表的な伝統芸能で、「国宝」というタイトルにふさわしい文化的価値と重みを持っています。

ドラマ性の豊かさ

- 師弟関係の厳格さと深い絆

- 伝統と革新の葛藤

- 芸に人生を捧げる役者たちの情熱

- 家系や血筋による継承の重圧

これらの要素が、映画的な表現に非常に適しているからです。

視覚的な美しさ 華やかな衣装、隈取、舞台装置など、映像として映える要素が豊富で、国際的な観客にも日本文化の魅力を伝えやすいという利点もあります。

歌舞伎という題材により、エンターテインメントと文化的価値を両立した作品となっているのです。

歌舞伎を楽しむ前に知っておきたい豆知識

歌舞伎の歴史と成り立ち

🎭 歌舞伎の誕生

始まり:1603年(慶長8年)に京都で出雲阿国が始めたややこ踊り、かぶき踊り が歌舞伎の起源です。

出雲阿国とは:出雲大社に仕える巫女と称していた 女性芸能者で、四条河原に仮舞台を設け、念仏踊りなどの歌舞と寸劇を披露 しました。

🌟 「かぶき」の語源

当時、奇抜な格好をして社会の常識に反抗する行動を「傾く」(かぶく)と言い、出雲阿国の踊りは「かぶき踊り」と名付けられ ました。つまり「歌舞伎」は元々「常識破り」という意味だったのです。

📈 発展の過程

江戸時代初期:かぶき踊りを真似て同じような踊りを披露する一座があちこちに登場し、ブームは全国に広がり ました。

変遷と継承:江戸幕府から何度も禁止されますが、この芸能を残したいと願う人々の努力と工夫によって形を変えながら継続し、やがて日本を代表する芸能である「歌舞伎」へと発展 しました。

🎪 舞台の特徴

初期の歌舞伎は河原や寺社の境内などに作られた仮設の舞台で演じられ、興行が終わると舞台は取り壊され る移動式でした。

ポイント:歌舞伎は「型破り」から生まれ、規制と革新を繰り返しながら400年以上続く芸能に成長した、まさに日本文化の生命力を象徴する存在なのです。

独特な表現方法(見得、化粧、衣装など)

🎨 隈取(くまどり)- 顔で語る役柄

基本の仕組み 隈取は、役の性格や身分をあらわす役割があり、化粧を施した地色に筆で線を引き、指で片側へぼかしていく化粧法 です。

色の意味

- 赤い隈:若さや正義、力、激しい怒りなどを発散する力を表し 正義のヒーロー

- 青い隈:高貴な身分でありながら、国の乗っ取りなどを企む悪や怨霊などを表現 高貴な悪役

- 茶色い隈:人間に化けた妖怪変化などを表す 化け物・妖怪

見分けるコツ:顔(メイク)の色を見るだけで正義の味方か大悪人かが分ってしまう のが歌舞伎の面白さです。

⚡ 見得(みえ)- 決めポーズの瞬間

見得とは 役者がポーズを決めてぴたりと動きを止め、首を回してから最後に力を込めて睨むような表情をする演出 で、このとき「附け打ち」と呼ばれる専門職の人が「附け板」に「附け木」を打ち付けて、効果音を加えます

効果と目的 感情の高まりなどを表現させる効果があります 観客の注目を集め、その瞬間の感情を強調する演技技法です。

代表的な見得

- 元禄見得:左足を踏み出し、左手で刀を握り、右手を後ろへ張る

- 石投げの見得:石を投げたような格好になる

- 柱巻きの見得:建物の柱などに手足を巻きつけるポーズ

👘 衣装と装身具

役柄による違い 白色は善人や高貴な人物を、茶に近い肌色は町人や悪人を、そして、赤色は悪人の手下や家来を表して おり、衣装の色彩も同様に役柄を示します。

「らしさ」の追求 歌舞伎はよく”らしさ”の芸能といわれます。女性だったら女性らしく、老人だったら老人らしく、悪人だったら悪人らしく 表現するため、化粧・衣装・所作すべてが連携して「らしさ」を演出しています。

これらの表現方法を知っていると、映画『国宝』でも役者たちの心情や立場が一目で理解でき、より深く作品を楽しめるでしょう。

映画『国宝』に登場する歌舞伎の要素

作品内で描かれる歌舞伎シーンの特徴

🎭 主要な歌舞伎演目

劇中で演じられる代表的な演目 映画では『二人藤娘』【藤の花の精の恋心を描く舞踊】、『二人道成寺』【恋しい男を追って大蛇になった清姫の伝説から材をとった舞踊】、『曽根崎心中』【実在の心中事件をもとに作られた悲恋の物語】 という高難度の演目が登場します。

演目の難易度 技術の難易度では「二人藤娘」<「鷺娘」<「曽根崎心中」<「二人道成寺」の順 で、芸格の要求度でも「二人藤娘」<「曽根崎心中」<「鷺娘」<「二人道成寺」 となっており、映画では最高難度の演目群が描かれています。

🎨 女形表現の特徴

美の追求 男性が女性以上に女性らしく見える技が必要 な女形において、美しく見せることがこんなにも難しいのだと痛感しました。姿勢や肩や腰の落とし方など細かい 部分まで厳密に計算された表現が求められます。

身体的な厳しさ 吉沢亮は「これまで歌舞伎を見たとき、そこまで激しい動きにも見えなかったのですが。いざやってみると、こんなにも汗をかいて身体的にしんどいものなのだと身を以て知り、とても驚きました」 と語っており、舞台の美しさの裏にある過酷さが描かれています。

🎪 映画独自の歌舞伎表現

時間軸での演出 劇中で喜久雄と俊介が同じ歌舞伎の演目を年月を挟んで2回演じていることで、二人の成長と関係性の変化を歌舞伎の舞台を通じて表現しています。

専門指導による本格性 日本を代表する歌舞伎役者・中村鴈治郎さんが本作の歌舞伎指導を務め、さらに自らも出演している ため、映画でありながら本格的な歌舞伎の技法と美学が再現されています。

映画『国宝』の歌舞伎シーンは、単なる背景ではなく、登場人物の心情と人生そのものを表現する重要な要素として機能しているのが最大の特徴です。

映画『国宝』と実際の歌舞伎文化:共通点・違い

🔗 共通点(リアルな歌舞伎世界の再現)

綿密な取材に基づくリアリティ 作者の吉田修一が中村鴈治郎の黒衣として東京歌舞伎座、大阪松竹座、福岡博多座、愛知御園座、香川こんぴら歌舞伎、京都の歌舞練場などでの密着取材 を行った結果、歌舞伎界の内部事情が詳細に描かれています。

本格的な歌舞伎指導 人間国宝・四代目坂田藤十郎を父に持つ、四代目中村鴈治郎が「歌舞伎指導」として参加し、撮影の指導を行い、さらに自らも出演 しているため、技法の正確性が保たれています。

歌舞伎界からの高評価 市川團十郎さんが『観てほしい作品です』とSNSに投稿し、松本幸四郎さんも会見で『国宝』を引き合いに出す など、梨園からも支持されています。

🎬 映画独自の演出・違い

映画的な脚色 歌舞伎愛好家からは「えっそこでそーなる!?」「いや、勿論リアルな歌舞伎界だったらこうはならないけど、でもこうなったら面白い」 という反応があり、現実とは異なるドラマティックな展開が加えられています。

人物設定の特殊性 主人公の歌舞伎とは無縁の主人公・三代目花井半二郎のモデルは、”人間国宝”坂東玉三郎とされている ものの、任侠出身という設定は映画独自のものです。

感情表現の違い 実際の歌舞伎では型に基づいた様式美が重視されますが、映画では現代的な心理描写や内面の葛藤がより直接的に表現されています。

⚖️ 結論

映画『国宝』は、歌舞伎界の深い取材に基づく本格性を保ちながら、映画としてのエンターテインメント性を高めるための脚色も施された作品です。歌舞伎界としては『国宝』で歌舞伎に興味を持ってくれた人たちが、歌舞伎に足を運んでくれればそれで万々歳 という歓迎の姿勢も示されており、現実と映画の良いバランスが取れた作品といえるでしょう。

観客が注目すべき演目や演出の見どころ

🎭 必見の歌舞伎演目シーン

「二人藤娘」の圧巻の舞踊 女方の舞踊の名作「二人藤娘」を演じる喜久雄(吉沢亮)と俊介(横浜流星)。可憐な舞台姿は息をのむ美しさ で、二人の息の合った踊りが最大の見どころです。

本格的な歌舞伎技法 吉沢らが吹替えナシで挑んだ歌舞伎シーン により、俳優たちの本格的な歌舞伎演技を楽しめます。

🎬 映画独自の演出ポイント

緊張感ある舞台シーン ところどころで登場する歌舞伎のシーンでは、館内が緊張と静寂に包まれる。演者の心の機微や微細な表現の差異が、ビシビシと伝わってくる という臨場感が味わえます。

繊細な表現の描写 発せられる一音、指先の動き一つに至るまで、なんと精神的で繊細な芸能なのか という歌舞伎の奥深さが映像を通じて伝わります。

✨ 特に注目すべき要素

先入観を覆す面白さ 「歌舞伎=古くて退屈」という先入観が、完全に覆された。面白い という体験ができ、歌舞伎への興味が自然に湧いてきます。

迫力と華やかさの融合 迫力と華やかさも 同時に表現され、歌舞伎の持つ総合芸術としての魅力が存分に描かれています。

圧倒的な映像美 目がくらむような映像美 により、歌舞伎の視覚的な美しさが映画ならではのアングルで楽しめます。

🎯 鑑賞のコツ

「本物」を感じる瞬間 この『国宝』という映画が「本物」を伝えてくれからに他ならない ため、歌舞伎の真の魅力に触れる貴重な機会となります。

映画『国宝』では、歌舞伎の美しさと厳しさの両面を、映画ならではの表現で味わうことができる貴重な作品です。

歌舞伎を知ると映画『国宝』がもっと面白くなる理由

歌舞伎豆知識が物語理解を深めるポイント

🎭 隈取で瞬時に役柄を理解

歌舞伎の基本知識があれば、映画の歌舞伎シーンで登場人物の性格や立場が一目でわかります。赤い隈取なら正義のヒーロー、青い隈取なら高貴な悪役といった「色の言語」を読み取れるため、演技の意図がより鮮明に伝わります。

⚡ 見得の瞬間に込められた感情

「見得」のタイミングと意味を知っていると、役者が決めポーズを取る瞬間の感情の高まりを深く理解できます。映画では現代的な演出と伝統的な見得が融合しており、その絶妙なバランスを味わえるでしょう。

👘 衣装・化粧に隠された物語

歌舞伎の衣装や化粧には役柄を表す約束事があります。これを知っていれば、映画の歌舞伎シーンで登場人物の心境変化や社会的立場の変遷が、セリフ以外の視覚的要素からも読み取れるようになります。

🏛️ 師弟関係の文化的背景

歌舞伎界特有の厳格な師弟関係や芸の継承システムを理解していると、映画で描かれる人間関係の複雑さや、芸に対する執念の深さがより切実に感じられます。

🎪 「型」と「型破り」の緊張感

歌舞伎の「型」の重要性を知っていれば、映画で描かれる伝統と革新の葛藤がより鮮明に理解できます。型を守ることの意味と、それを破る勇気の価値が、物語の根幹として浮かび上がってくるのです。

結論:歌舞伎豆知識は映画『国宝』を「見る」体験から「読み解く」体験へと変え、作品の奥行きを何倍にも広げてくれます。

登場人物の背景やセリフの奥深さを理解できる

🎭 役者の心情が手に取るようにわかる

歌舞伎の「型」を知っていれば、映画の登場人物がなぜその所作にこだわるのか、なぜ師匠の教えに従うのかが深く理解できます。単なる頑固さではなく、芸への敬意と継承への責任感が見えてきます。

💬 専門用語に込められた想い

「女形」「見得」「隈取」といった歌舞伎用語が会話に出てきたとき、その言葉の重みや文化的背景を知っていれば、登場人物の価値観や葛藤がより鮮明に伝わります。

🎪 舞台での表現が示す人間関係

歌舞伎の演目には師弟関係や恋愛、裏切りなど様々な人間模様が描かれています。この知識があれば、映画で演じられる歌舞伎シーンが、登場人物たちの現実の関係性を暗示していることに気づけるでしょう。

🏛️ 伝統芸能界の暗黙のルール

歌舞伎界の格式や序列、修行の厳しさを理解していると、映画の人物たちの行動や発言の背景にある文化的なプレッシャーや誇りが読み取れ、より深い共感を得られます。

ポイント:歌舞伎知識は映画のセリフや行動を「文化的な文脈」で理解する鍵となり、表面的な物語を立体的なドラマへと変えてくれます。

歌舞伎と現代映画の融合の魅力

🎬 映像技術が解き放つ歌舞伎の新しい美

映画のカメラワークにより、舞台では見えない角度から歌舞伎の技法を捉えることができます。クローズアップで捉える隈取の細部や、役者の表情の微細な変化が、歌舞伎の表現力を新たな次元で体感させてくれます。

🌉 400年の伝統と現代感性の出会い

古典的な「型」と現代的な心理描写が融合することで、歌舞伎の普遍的な人間ドラマが現代観客にも共感しやすい形で表現されています。伝統の重みを保ちながら、現代人の感情に響く物語として蘇るのです。

🌍 グローバルな文化発信

映画という世界共通の言語を通じて、日本の歌舞伎文化が国境を越えて伝わります。字幕や映像の力で、言語の壁を超えた文化体験を可能にしています。

🎭 新世代への文化継承

若い観客や歌舞伎初心者にとって、映画は敷居の高い伝統芸能への「入り口」となります。エンターテインメントとして楽しみながら、自然に文化的教養も身につけられる理想的な学習体験を提供しています。

映画『国宝』は、古典芸能を現代技術で表現することで、伝統文化の新たな可能性と魅力を開拓した画期的な作品です。

映画から広がる歌舞伎入門のすすめ

初めてでも楽しめる歌舞伎観劇の方法

🎫 初心者におすすめの観劇スタイル

一幕見席から始める 歌舞伎座の一幕見席なら1,000円程度で気軽に体験できます。映画『国宝』で見た演目と同じものがあれば、映画との比較を楽しみながら観劇できるでしょう。

イヤホンガイドを活用 歌舞伎座では日本語・英語のイヤホンガイドがあり、あらすじや見どころを解説してくれます。映画で得た基礎知識と合わせれば、初心者でも十分に楽しめます。

🎭 映画ファンにおすすめの演目

「藤娘」「道成寺」系の舞踊 映画で印象的だった女形の美しさを実際の舞台で体感できます。特に舞踊は言葉がなくても視覚的に楽しめるため、初心者向きです。

現代的な演出の公演 歌舞伎界も時代に合わせて演出を工夫しており、映画同様に現代観客にも親しみやすい公演を選ぶのがコツです。

📅 観劇の準備とマナー

事前準備

- あらすじを軽く読んでおく

- 映画で学んだ基本用語(見得、隈取など)を復習

- 休憩時間の長さを確認(歌舞伎は休憩が多い)

観劇マナー

- 拍手は「大向う」の声かけの後

- 写真撮影は禁止

- 食事は休憩時間に幕の内弁当を楽しむのが通

🌟 映画体験を活かすポイント

映画『国宝』で感動したシーンと似た場面を実際の舞台で見つけることで、映画と歌舞伎の両方がより深く楽しめるようになります。「ああ、これが映画で表現したかった世界なんだ」という発見の喜びが、歌舞伎入門の最高の入り口となるでしょう。

映画をきっかけに歌舞伎に触れるメリット

🎬 映画という「翻訳」効果

映画『国宝』を観てから実際の歌舞伎を見ると、まるで優秀な通訳がついているような感覚になります。映画で描かれた師弟関係や芸への執念を理解していると、舞台上の一つ一つの動作に込められた意味が手に取るようにわかるんです。

私自身、歌舞伎を愛する者として感じるのは、映画が歌舞伎の「敷居の高さ」を見事に取り払ってくれることです。通常なら「型がわからない」「何を見ればいいかわからない」と戸惑う初心者も、映画を通じて歌舞伎の世界観に馴染んでから劇場に足を運べば、最初から楽しめます。

🎭 感情移入の深さが変わる

歌舞伎を知らずに映画を観るのと、基礎知識を持って観るのでは、感動の質が全く違います。見得のタイミングで観客がどよめく理由、隈取の色が変わる意味、師匠の教えの重みーーこれらを理解していると、映画の各シーンが単なるドラマを超えて、文化体験そのものになるのです。

🌸 現代的な視点での再発見

映画『国宝』の素晴らしいところは、伝統芸能を現代の映像表現で描いていることです。これにより、歌舞伎の本質的な魅力(人間の情念、美の追求、芸への献身)が、現代人にもストレートに伝わります。

私が特に感じるのは、映画を観た後に実際の歌舞伎座に足を運ぶと、「ああ、これが映画で表現したかった世界なんだ」という発見の連続があることです。映画と実際の舞台が相互に補完し合い、どちらの体験も豊かになるんです。

🚀 文化継承への参加感

映画をきっかけに歌舞伎に興味を持つことは、400年続く文化の継承に自分も参加しているという特別な体験でもあります。単なる観客から、日本文化の一翼を担う存在になれる—そんな誇らしさも感じられるでしょう。

映画『国宝』は、歌舞伎への最高の「招待状」だと思います。

おすすめの入門演目や体験スポット

🎭 映画『国宝』ファンにおすすめの演目

舞踊系(映画と同じ美しさを体感)

- 「藤娘」:映画で印象的だった女形の美しさを実際に味わえる

- 「道成寺」:華やかな衣装と緊張感ある展開が楽しめる

- 「鷺娘」:白い衣装が美しい、わかりやすい舞踊

初心者向けのわかりやすい演目

- 「勧進帳」:歌舞伎十八番の代表作で、ストーリーが明快

- 「連獅子」:親子の獅子の絆を描く、視覚的に華やかな舞踊

- 「義経千本桜」:有名な源義経の物語で親しみやすい

🏛️ 体験スポット・観劇方法

歌舞伎座(東京・銀座)

- 一幕見席:500円~2,500円程度 で1演目から気軽に体験可能

- イヤホンガイド:初心者には必須のサポートツール

- 予約方法:予約席は公演前日の12時(正午)から専用のサイトで一人四枚まで購入可能

納涼歌舞伎(夏季限定) わかりやすい演目、短めの上演時間、通常よりリーズナブルという三拍子がそろった納涼歌舞伎は、初心者におすすめです。

🎪 観劇のコツ

服装 歌舞伎鑑賞にドレスコードは特にありません。基本は普段着のままで大丈夫 なので、気軽に足を運べます。

映画体験を活かす 映画『国宝』で学んだ隈取や見得の知識があれば、初回から十分に楽しめます。特に女形の美しさや師弟関係の描写は、映画で予習済みなので理解しやすいでしょう。

お得な入門法 1000円そこらでプロの上質の演劇が観られる 一幕見席なら、映画のチケット代とほぼ同額で本物の歌舞伎体験ができます。

映画『国宝』は歌舞伎への最高の「予習」となっているので、ぜひその知識を活かして実際の舞台も体験してみてください!

まとめ|映画『国宝』×歌舞伎豆知識で楽しみ方倍増!

🎭 相乗効果で得られる特別な体験

映画『国宝』と歌舞伎豆知識を組み合わせることで、単なる映画鑑賞を超えた文化体験が生まれます。歌舞伎の基礎知識があれば映画の細部まで理解でき、映画を観てから実際の歌舞伎を見ると、その奥深さに改めて感動するという相乗効果が期待できます。

私自身、歌舞伎愛好家として感じるのは、映画『国宝』が歌舞伎の「敷居の高さ」を見事に取り払ってくれたことです。これまで「難しそう」「古臭そう」と思っていた人たちが、映画をきっかけに歌舞伎座に足を運ぶ姿を実際に見かけるようになりました。

🌸 現代に生きる伝統の価値

隈取の色の意味、見得のタイミング、師弟関係の厳格さ—これらの知識は映画をより深く楽しませてくれるだけでなく、日本文化そのものへの理解を広げる扉となります。400年続く芸能の精神が、現代の映像表現と融合することで新たな魅力を放っているのです。

🚀 文化体験の新しいスタイル

映画『国宝』は、伝統文化への「現代的なアプローチ」の成功例です。エンターテインメントを楽しみながら教養も深められる—これこそが、忙しい現代人にとって理想的な文化体験のあり方だと思います。

最終的に、映画と歌舞伎の知識を掛け合わせることで、どちらも何倍も楽しくなる。これが私の実感であり、すべての方におすすめしたい文化の楽しみ方です。ぜひ映画から始めて、歌舞伎の世界へ足を踏み入れてみてください!

映画国宝が、どれほど多くの人に見られているか知りたい人は、映画国宝興行収益の推移の記事を

ご覧になってください。